Die Finanzierung erwies sich als eine Quadratur des Kreises: Steuererhöhungen für das große Kapital (Profitabschöpfung) sollte es ebenso wenig geben (FDP) wie gravierende Einschnitte in die Sozialsysteme (SPD). Die neoliberale Schuldenbremse blieb unangetastet, sodass die Deckung der gigantischen Ausgaben auf der Erwartung von höheren Steuereinnahmen basierte, die aus dem Anziehen der Konjunktur entstehen sollten. Daraus wurde nichts: Sanktionen der Biden-Administration gegen den Iran und weitere erdölproduzierende Länder trieben die globalen Großhandelspreise für Mineralölerzeugnisse in die Höhe; ab Herbst 2021 verringerte sich das Wirtschaftswachstum vor allem infolge der Corona-Restriktionen.

Der Ukrainekrieg und seine Folgen – 100-Milliarden-Rüstungsprogramm, Sanktionen, Abkopplung von russischen Gaslieferungen – ließ die Energiepreise explodieren. Im Verbund mit gestörten Lieferketten und steigenden Leitzinsen tendierte das Wachstum gegen Null. In den energieintensiven Kernbereichen der deutschen Exportwirtschaft (Maschinenbau, Automobilindustrie) brach die Produktion ein. Besonders schwer traf es die Kfz-Industrie, die größte Wachstumstreiberin im verarbeitenden Gewerbe: Viel zu lange hatte sie auf fossile Mobilität gesetzt. In der erneuerbaren Energiewirtschaft (Technologien bei Elektrobatterien, Solarzellen und Windrädern) wurden chinesische Konzerne neue Weltmarktführer und gewannen einen fast uneinholbaren Entwicklungsvorsprung. Ihre immer preisgünstigeren Produkte überfluten den Weltmarkt und entwerten das fossile Kapital. Folglich begannen auch Funktionäre der Spitzenverbände BDI, BDA und DIHK, die Dekarbonisierung zu unterstützen. Objektiv läuft dies auf eine Zusammenarbeit deutscher und chinesischer Unternehmen hinaus; doch das wäre nicht im Sinne der „werteorientierten“ US-affinen deutschen Politik.

Transformationsstrategien zwischen neoliberaler Angebotspolitik und Staatsinterventionismus

In den ersten Monaten der Ampel schien ein Kompromiss zwischen neoliberaler Angebotspolitik und Staatseingriffen in die Wirtschaft u.a. durch Fördermaßnahmen (Staatsinterventionismus) möglich. Doch schon „Die Finanzkrise 2008/2009 und die Eurokrise machten deutlich, dass die Anpassung des Kapitalismus an die mit der Klimakrise, der Digitalisierung und geopolitischen Konflikten verbundenen Veränderungen der Akkumulationsbedingungen im Rahmen des seit den 1980er Jahren dominierenden neoliberalen Paradigmas nicht umsetzbar ist“ (Goldberg, Leisewitz, Reusch in „Z“ Nr. 141). Seit mehreren Jahren besteht ein Minuswachstum des BIP („Rezession“); es bewirkte den Kurswechsel der drei führenden deutschen Wirtschaftsverbände: die Schuldenbremse wurde mehr und mehr als Investitionsbremse gesehen.

Eine Studie der Boston Consulting Group und des (bisher für seine Klima-Obstruktion bekannten) Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) im Auftrag des BDI vom September 2024 empfiehlt: Deutschland müsse sich auf die neu entstehenden „Billionenmärkte der grünen und digitalen Technologien einstellen“. Erforderlich seien weltweit 15 Billionen Euro, davon entfallen allein 7 Billionen „auf Märkte rund um die Klimawende“. „Den deutschen Industriestandort für neues Wachstum aufzustellen, das erfordert eine grundlegende Transformation, die weit über eine bloße Verbesserung der heimischen Standortbedingungen hinaus ginge“. Bis 2030 seien mehr als 1,4 Billionen Euro an zusätzlichen Investitionen aufzubringen, davon ein Drittel von der Öffentlichen Hand, zwei Drittel von Unternehmen und „privater Initiative“, d.h. den Bürgern. Das entspricht pro Jahr 286 Mrd. Euro, davon ca. 91 Mrd. vom Staat, 195 Mrd. privat – bei einem BIP von rund 4,3 Billionen Euro pro Jahr. https://bdi.eu/publikation/news/transformationspfade-fuer-das-industrieland-deutschland-handlungsempfehlungen

Düstere Aussichten nach der Bundestagswahl 2025

Dass das Bewusstsein politischer Entscheidungsträger der Realität hinterherhinkt, wird relativ häufig beobachtet. So auch bei den Siegern der Bundestagswahl 2025: Mit einem Staatsschuldenpaket („Sondervermögen“) von 500 Mrd. Euro über zwölf Jahre (40 Mrd. pro Jahr) zusätzlich zum Normalhaushalt, der jährlich 50 Mrd. für Investitionen vorsieht, wollen SPD und Union, gestützt auf abgewählte Mehrheiten, die deutsche Infrastruktur „sanieren“ – als unbestimmtes Gesamtpaket, das auch die Modernisierung der militärischen Infrastruktur sowie Subventionen zum Erhalt der fossilen Industrie enthalten kann.

Ausschließlich auf Druck der Grünen fließen 20% des „Sondervermögens“ (100 Milliarden in zwölf Jahren, d.h. relativ läppische 8 Milliarden pro Jahr) zusätzlich in den Klima- und Transformationsfonds. Das fällt weit hinter die BDI-Studie zurück und dürfte die für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit notwendige Dekarbonisierung der deutschen Wirtschaft in einem Maß ausbremsen, das an die Zerschlagung der Solarbranche durch die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung vor zwölf Jahren erinnert. Zwar dürften die Erneuerbaren – deutlich verlangsamt – weiter ausgebaut werden, doch für den Ausbau einer bezahlbaren E-Mobilität dank preisgünstigem Solar- und Windstrom und der elektrischen Wärmepumpen ist kein Konzept erkennbar. Statt das Heizungsgesetz sozialverträglich nachzuschärfen, z.B. durch sozial gestaffelte Förderungen, möchte die Union es beerdigen. Die Fokussierung auf die Alternative „Wärmenetz oder Wärmepumpe“ verdeckt zudem die Dringlichkeit sozialverträglicher energetischer Altbau-Sanierungen. (Siehe hierzu Prof. Volker Quaschning von der HTW Berlin: https://youtu.be/KKvlfsEjD9E .)

„Die gefährliche hohe Verschuldung, zumindest im Infrastrukturpaket, hätten sich Union und SPD sparen können, wenn sie die Verursacher der Erdaufheizung mit ihren immensen Folgeschäden zur Kasse gebeten hätten –so wie es Kalifornien und New York bereits tun“ (Hans-Josef Fell). – Genauer gesagt: Es ist die „Schuldenbremse“, welche die negativen Auswirkungen der Verschuldung bewirkt; denn sie verhindert, dass die Kredite, solange sie durch die Wirtschaftsleistung gedeckt bleiben, ähnlich folgenlos auf die späteren Generationen abgewälzt werden können, wie es mit den immensen deutschen Kriegsschulden aus dem Zweiten Weltkrieg geschah.

Ebenfalls 100 Milliarden Euro in 12 Jahren sollen die Länder aus dem „Sondervermögen“ erhalten. 8 Milliarden pro Jahr auf 16 Länder aufgeteilt, ergeben stolze 500 Millionen Euro, die jedes Bundesland im Schnitt zusätzlich erhält. Wie weit das zur Sanierung der länderspezifischen und kommunalen Infrastrukturen ausreicht, mag jede(r) für sich ausmalen.

Stattdessen dürfen wir uns über den Wegfall der Schuldenbremse bei der Rüstung freuen. Dabei handelt es sich überwiegend um konsumtive (unreproduktive) Ausgaben, welche erfahrungsgemäß die Inflation anheizen werden. Theoretisch sind damit unbegrenzte Schuldenaufnahmen für die „Verteidigung“ – im Klartext: „Kriegstüchtigkeit“ – möglich: Es „ist das wahnwitzigste Aufrüstungspaket und der größte Wahlbetrug in der Geschichte der Bundesrepublik“ (S. Wagenknecht). Schlimmer noch: Merz und Co wollen ihre Hauptkraft in die Rüstung stecken. Und schon bahnt sich in Osnabrück eine Kooperation der fossilen Automobilindustrie (VW) mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall an. Die Verantwortlichen aus Politik und Wirtschaft nehmen dabei in Kauf, dass Teile der deutschen Industrie durch ihr Festhalten an veralteten Antriebstechnologien in Ermangelung von Profitabilität, Innovation, Technologie oder Marktorientierung eines Tages wie ein fauler Apfel in den Schoß ihrer globalen Wettbewerber zu fallen drohen.

Die neoliberale Schuldenbremse erwies sich als Investitionsbremse, an der die Ampel krachend scheiterte. Der neuen Bundesregierung könnte das gleiche Schicksal bevorstehen: Wie können Staatsschulden im Billionenbereich (500 Milliarden Euro plus >500 Milliarden Kriegskredite zusätzlich zum normalen Haushalt) unter den Bedingungen der vermutlich fortwährenden Wachstumsschwäche aus dem laufenden Haushalt getilgt werden, wenn nicht durch militärische Einsätze out of area nach dem Vorbild der USA? „Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie Ihr Geschichtsbuch oder fragen Sie Ihre Großeltern.“

Der umformulierte Artikel 143h Grundgesetz verpflichtet Deutschland zur Klimaneutralität bis 2045. In Verbindung mit Artikel 20a GG und dem Urteil des BVerfG vom 24.3.2021, veröffentlicht am 29.4.2021, könnte dies zum Hebel einer Eindämmung der Kriegskredite werden. Denn die vom Klimawandel verursachten Zerstörungen werden zunehmen und die gesellschaftliche „Sicherheitslage“ völlig neu justieren.

Laut BDI-Studie sollen Unternehmen und Bürger 195 Milliarden Euro pro Jahr für die Umstellung der Wirtschaft auf erneuerbare Energien aufbringen, bei einer steigenden Schulden- und Zinslast (Inflation) und einer sich verschlechternden Förderung durch die Öffentliche Hand. Der lokale Charakter der Erneuerbaren eröffnet dennoch Ansätze für eine Gegenbewegung von unten, aus den Kommunen:

Hauseigentümer und Mieter profitieren, indem sie den erneuerbaren Strom gemeinschaftlich teilen

Geschätzt zwei Drittel aller deutschen Kommunen gelten als wirtschaftsschwach. Ihre Parlamente sind aufgeblasene Popanze, weil sie fast kein Geld einnehmen und nur noch gesetzliche Pflichtaufgaben abnicken und den Mangel verwalten können, wofür sie die Landesregierung alimentiert. Davon ausgenommen sind Kommunen, die ihre Energieproduktion in die eigene Hand genommen haben. Wir zeigen in unserem unten verlinkten PowerPoint-Vortrag (Plön 2035 – Ausgabe 8 vom März 2025), wie das geht:

Trotz aller berechtigten Skepsis, die sich durch die amtierende Trump-Präsidentschaft und die schwarz-rote deutsche Bundesregierung in spe noch verstärkt, erleben wir eine nie gekannte Dynamik beim weltweiten PV-Zubau: Jeden Tag fließen eine Milliarde USD allein in diesen Sektor. Weltweiter Haupttreiber sind die Eigenverbrauchsvorteile des preisgünstigen Solarstroms gegenüber dem Energiemix der Stromkonzerne aus teureren fossilen und erneuerbaren Komponenten. Setzt sich diese Dynamik fort, dann könnten in 25 bis 35 Jahren 10 Milliarden Menschen ausreichend mit erneuerbarer Energie versorgt werden.

Aktuell lautet die zentrale Aufgabe: PV in die Städte bringen! Die Eigentümer der Wohngebäude werden dies alleine nicht schaffen – es bedarf der Beteiligung der Mieter, zum Beispiel durch Energiegemeinschaften. Im Zusammenhang mit dem Green Deal hat die EU-Kommission die Grundrichtung bereits vorgegeben – durch Artikel 22 der „Renewable Energy Directive“ (RED II): „Mitgliedstaaten ermöglichen Endkunden und Haushalten, sich ohne Diskriminierung an Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften (REC) zu beteiligen“.

Leider hat die schwarz-rote Bundesregierung die zum 30.6.2021 von der EU-Kommission gesetzte Frist zur Umsetzung nicht eingehalten. Die Ampel suchte diesen Fehler auszubügeln, indem sie mit dem EEG 2023 auch die starre Regulierung des Strom-Eigenverbrauchs aussetzte. Im Widerspruch zu RED II darf der gemeinschaftlich genutzte Strom noch immer nicht durch das öffentliche Netz geleitet werden. Seitdem können die Bewohner von Mehrfamilienhäusern (MFH) sich in unterschiedlichen Varianten vereinen, z.B. jeder für sich zwei bis vier PV-Module auf dem Dach pachten und/oder selbst betreiben und diesen „Solidarischen Balkonstrom“ per Direktleitung zum Stromspeicher im Keller und danach in die (Miet-)Wohnung führen (siehe Holger Laudeley: Pilotprojekt in HH-Ohlsdorf – 32 Wohnungen, je 4 PV-Module à 440Wp). Allerdings lässt die Rentabilität durch die vielen Wechselrichter und den hohen Verwaltungsaufwand zu wünschen übrig. – Eine zweite Möglichkeit ist die „Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung“ (GGV), in der die Bewohner die PV-Anlage vom Dach gemeinsam nutzen, aber dem Netzbetreiber den individuellen Stromverbrauch melden müssen. Die Umsetzung lässt noch auf sich warten: Derzeit mangelt es an den erforderlichen Smart Metern; deren Kosten, aber auch die Aussicht auf eine Steuerung durch den Netzbetreiber machen dieses Modell für viele unattraktiv.

Wir empfehlen eine dritte Variante: das „Einzählermodell“, auch „kollektive Selbstversorgung“ genannt. In einer Energiegemeinschaft oder Energiegenossenschaft verteilen die Hausbewohner den PV-Strom nach zuvor selbst gesetzten Regeln mittels frei gewählter Messinstrumente, welche die Stromverteilung im 15-Minuten-Takt messen und eine korrekte Verrechnung ermöglichen. Es gibt nur einen Anschluss samt offiziellem Zähler an das Verteiler-Stromnetz. Weil die Photovoltaik nur einen Teil des benötigten Stroms liefert, bedarf es für den „Reststrom“ eines externen Stromlieferanten. Alle Mitglieder der Gemeinschaft treten als Kollektiv auf, daher müssen sie sich zuvor auf einen gemeinsamen Reststromlieferanten geeinigt haben. Folglich ist dieses Modell eher für Mehrfamiliengebäude mit weniger als 20 bis 25 Wohnungen geeignet.

Inzwischen hat die Diskussion um das Energy Sharing auf Wohnquartiersebene Fahrt aufgenommen. Die Achillesferse des Solarstroms ist der Winter, in dem erhöhter Strombedarf durch elektrische Wärmepumpen besteht, wobei der Windstrom diesen Mangel auszugleichen vermag. Eine Lösung könnte die Einbeziehung von Windrädern in einem Radius bis zu 50 km sein, unter Nutzung des öffentlichen Stromnetzes. Im Rahmen der derzeitigen Ausarbeitung des Solarpakets II sind solche Vorschläge im Gespräch – vorerst noch gegen den Widerstand der Netzbetreiber.

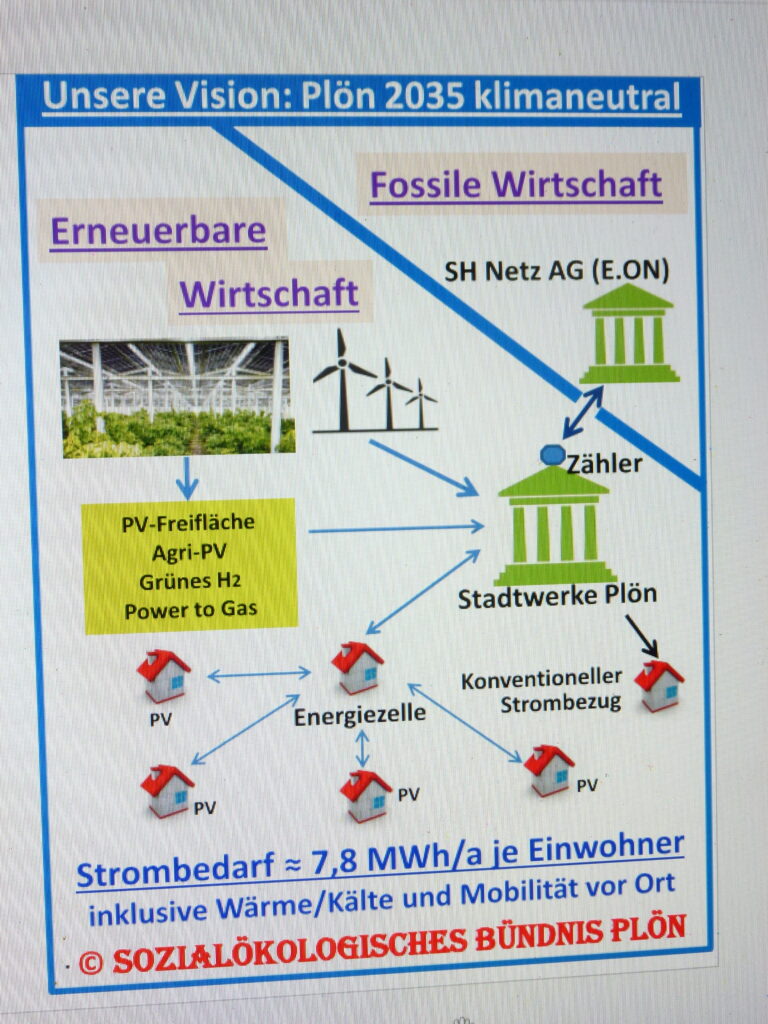

Unser e.V. Sozialökologisches Bündnis Plön schlägt seit Jahren eine entsprechende Gestaltung der erneuerbaren Energieversorgung der Stadt Plön vor (siehe Grafik): Binnen zehn Jahren könnte eine hundertprozentige erneuerbare Stromversorgung nach vollendeter Sektorenkopplung (Strom, Wärme/Kälte und Mobilität) realisiert sein. Dabei haben wir überschlägig ermittelt, dass – bei Ausklammerung von Industrie und Landwirtschaft – dafür pro Kopf 7,8 MWh/a ausreichen. In Plön mit seinen 9.000 Einwohnern wären dies 70,2 GWh pro Jahr. Dafür bedarf es z.B. vier durchschnittliche Windräder, tausend PV-Dach- und sieben Hektar PV-Freiflächenanlagen.

Weit über die lokalen Erfordernisse und Möglichkeiten hinaus muss nicht nur in Deutschland der politische Wille vorhanden sein. Insbesondere muss die militaristische Grundorientierung zugunsten einer dauerhaften Friedenspolitik beendet werden, die an die Charta von Paris von 1990 mit ihrem Streben nach einem gemeinsamen europäischen Haus anknüpft. Darauf ist unser PowerPoint-Vortrag ausgerichtet (bitte ggfs. den unten stehenden Link anklicken):

Plön 2035